Steigende Netzbelastung und dezentrale Einspeisung erfordern neue Tarifmodelle. Ab 2026 bietet der revidierte Rechtsrahmen dafür differenzierte Möglichkeiten. Der Beitrag verdeutlicht, wie Lastganganalysen in einem holistischen Ansatz praxisnah zur Entwicklung transparenter und zukunftsfähiger Tarifmodelle beitragen.

Die Publikation wurde am 1.10.2025 auf PerspectivE, einer Plattform innerhalb der Website des VSE, veröffentlicht.

Mit dem revidierten Stromversorgungsgesetz und der aktualisierten Stromversorgungsverordnung stehen Netzbetreibern ab 2026 neue Möglichkeiten zur Ausgestaltung der Netznutzungstarife offen. Der gesetzliche Rahmen wurde weiterentwickelt, um differenzierte, netzdienliche Tarifmodelle zu ermöglichen, verbunden mit der Anforderung, diese nachvollziehbar und datengestützt herzuleiten. Vor dem Hintergrund zunehmender dezentraler Einspeisung und wachsender Netzbelastung gewinnt eine systematische Lastganganalyse an Bedeutung: Sie schafft die Grundlage für eine verursachergerechte und nachvollziehbare Tarifgestaltung. In diesem Beitrag zeigen wir, wie sich aus realen Lastdaten konkrete Tarifmodelle ableiten lassen und welches methodisch strukturierte Vorgehen die Analyse von Lastgangdaten unterstützt und zu neuen Netznutzungstarifen führt.

Ausgangslage: Warum soll man jetzt seine Netznutzungstarife überarbeiten?

Mit dem Inkrafttreten des neuen Stromversorgungsgesetzes (StromVG) im Rahmen des Mantelerlasses per 1. Januar 2025 und den konkretisierten Bestimmungen in der Stromversorgungsverordnung (StromVV) ab 2026 wird der regulatorische Rahmen für Netznutzungstarife neu definiert. Die bisherigen Vorgaben werden durch ein flexibleres, differenzierteres System ersetzt, das Netzbetreibern mehr Spielraum für netzdienliche Anreizsysteme bietet und zugleich neue Anforderungen stellt.

Diese gesetzlichen Neuerungen kommen zu einem Zeitpunkt, in dem die Herausforderungen im Stromsystem zunehmen: Der Zubau von dezentralen Photovoltaikanlagen führt in einigen Netzgebieten zu lokalen Einspeisespitzen – insbesondere bei guter Wetterlage und geringer Last – mit zunehmend kritischen Auswirkungen auf die Spannungshaltung, die Netzbelastung, den Strommarkt und den Einsatz von Regelenergie mit empfindlichen Kostenauswirkungen. Es gibt technische Lösungen wie z. B. den Einbau von intelligenten Steuer- und Regelsystemen. Diese verursachen jedoch erhebliche Investitionen und operative Kosten, sowohl beim Netzbetreiber als auch bei Produzenten und Endkunden.

Die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen eröffnen Netzbetreibern nicht nur zusätzliche Freiheiten, sondern verlangen auch ein höheres Mass an methodischer Sorgfalt und technischer Schlüssigkeit in der Tarifgestaltung. Statt standardisierter Lösungen braucht es künftig empirisch fundierte, systemdienliche und regulatorisch belastbare Netznutzungstarifmodelle, die den Anforderungen des dezentralen Energiesystems gerecht werden.

Die vorgestellte Methodik stützt sich auf eine datengestützte Analyse realer Netzbelastungen. Darauf aufbauend werden Tarife entwickelt, die den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und gleichzeitig zur Netzentlastung beitragen können, etwa durch Lastverlagerung oder die Schaffung von Flexibilitätsanreizen. Im weiteren Verlauf wird dargestellt, wie sich mithilfe von Lastgangdaten präzise Erkenntnisse über die Lastflüsse im Netz gewinnen lassen und wie daraus Tarifierungsmodelle abgeleitet werden, die eine ökonomische und physikalische Optimierung des Netzbetriebs ermöglichen.

Die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen

Mit dem Inkrafttreten des revidierten StromVG und der StromVV werden die Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung der Netznutzungstarife ab dem Jahr 2026 neu geregelt. Die Gesetzesänderungen betreffen sowohl die Struktur der Tarife als auch die Nutzung von Flexibilität im Netz.

Gemäss Art. 14 Abs. 3 lit. a StromVG müssen Netznutzungstarife künftig nachvollziehbare Strukturen aufweisen und die von den Endverbrauchern verursachten Kosten widerspiegeln. Diese Änderung schafft rechtliche Grundlagen für komplexere Modelle unter der Voraussetzung, dass deren Logik nachvollziehbar dokumentiert und für Endkunden erklärbar ist. Insbesondere bei dynamischen Tarifen kann eine stündliche oder sogar noch feinere Granularität zugelassen werden, solange die Struktur verständlich ist.

Die StromVV konkretisiert diese Vorgaben in Art. 18a Abs. 2 – 5 und legt fest, dass Netzbetreiber für die Basiskundengruppe (Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch bis 50’000 kWh) künftig zwischen drei Tarifmodellen für die Netznutzung wählen können:

- Modell a: Einheitstarif mit Arbeitskomponente ≥ 70 %

Ein Tarifmodell mit einer nicht degressiven Arbeitskomponente (Rp./kWh), die mindestens 70 Prozent der Netznutzungskosten abdeckt. Dieses Modell entspricht weitgehend dem bisherigen Standard. - Modell b: Dynamische Tarife

Tarifmodelle, bei denen sich die Preisbestandteile in Abhängigkeit der Netzbelastung zeitlich verändern. Gemäss dem erläuternden Bericht zur revidierten StromVV müssen sich die Tarifwerte mindestens stündlich ändern können. Eine noch feinere Granularität ist zulässig, solange die Struktur nachvollziehbar bleibt. Die Dynamik kann sich dabei sowohl auf die Arbeits- als auch auf die Leistungskomponente beziehen. Ziel solcher Modelle ist die Förderung netzdienlichen Verhaltens, etwa durch Reduktion von individuellen Lastspitzen. - Modell c: Zeitvariable Leistungstarife mit mindestens vier Stufen pro Tag

Diese Tarifvariante kombiniert eine nicht degressive Arbeitskomponente (mind. 50 %) mit einer variablen Leistungskomponente (Rp./kW), deren Höhe sich an der Netzlast orientiert. Die Leistungskomponente muss mindestens vier verschiedene Werte pro Tag aufweisen und sich an im Voraus festgelegten Zeitfenstern orientieren, welche unter Berücksichtigung der erwarteten Netzlast für das gesamte Tarifjahr definiert werden.

Für Endverbraucher, die nicht mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet sind, gilt gemäss Art. 18a Abs. 5 StromVV, dass sämtliche Netztarife weiterhin eine nicht degressive Arbeitskomponente von mindestens 70 Prozent enthalten müssen (Modell nach Buchstabe a).

Ein weiterer zentraler Bestandteil der neuen Gesetzgebung betrifft die Nutzung von Flexibilität im Verteilnetz. Die entsprechenden Regelungen sind in Art. 17c StromVG und Art. 19b StromVV festgelegt.

- Flexibilitätsinhaber sind gemäss Art. 17c Abs. 1 StromVG Endverbraucher, Erzeuger oder Speicherbetreiber, die über steuerbare Anlagen verfügen. Die Nutzung der Flexibilität erfolgt ausschliesslich auf vertraglicher Basis.

- Gemäss Art. 17c Abs. 2 StromVG dürfen Verteilnetzbetreiber Flexibilität netzdienlich nutzen, wenn diese in ihrem Netzgebiet realisiert werden kann. Dafür schliessen sie diskriminierungsfreie Verträge mit den Flexibilitätsinhabern ab, die auch eine Vergütung vorsehen.

Gemäss Art. 19b Abs. 1 StromVV muss der Vertrag zwischen Netzbetreiber und Flexibilitätsinhaber mindestens folgende Punkte regeln:

- Einsatz eines Steuer- und Regelsystems

- Umfang der geplanten Flexibilitätsnutzung

- Kommunikationsmittel und Häufigkeit der Information

- Vergütungsmodell

- Vertragsdauer

- Kündigungsmodalitäten

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, jährlich die für einen Vertragsabschluss relevanten Informationen – insbesondere die Vergütungsansätze – zu veröffentlichen (Art. 19b Abs. 2 StromVV). Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Flexibilitätsinhaber mindestens bei jeder Rechnungsstellung über die tatsächliche Nutzung der Flexibilität zu informieren. Dies kann beispielsweise über ein digitales Kundenportal erfolgen.

Der Einsatz eines intelligenten Steuer- und Regelsystems bedarf der Zustimmung des Flexibilitätsinhabers. Falls beim Flexibilitätsinhaber noch kein entsprechendes Gerät vorhanden ist, wird es gemäss Vertrag installiert. Bereits vorhandene Geräte können weiterhin genutzt werden.

Datengestützte Tarifentwicklung: Lastganganalysen als Ausgangsbasis für die Netzentgeltkonzeption

Die Analyse realer Lastgangdaten – insbesondere aus den Netzebenen 5 und 7 – bietet eine Grundlage für die datengestützte Entwicklung von Netznutzungstarifen. Durch den Einsatz moderner statistisch-mathematischer Werkzeuge lassen sich Tarifstrukturen untersuchen, die sich an der tatsächlichen Netzbeanspruchung orientieren. Ziel solcher Überlegungen ist es, eine verursachergerechte und gleichzeitig ökonomisch tragfähige Tarifgestaltung zu ermöglichen, die Anreize zur Netzentlastung setzt und den gesetzlichen Anforderungen an Transparenz und Anreizwirkung entspricht.

Ein möglicher erster Schritt besteht in der umfassenden Auswertung historischer Lastgangdaten, aufgeschlüsselt nach Netzebenen und Kundensegmenten. Diese Daten können als Ausgangspunkt für die konzeptionelle Entwicklung dynamischer oder leistungsabhängiger Tarifierungsmodelle dienen. Über einen Zeitraum von beispielsweise einem Jahr hinweg lassen sich viertelstündlich aufgezeichnete Lastgänge analysieren, um zentrale Fragestellungen zu klären, etwa im Hinblick auf strukturelle Muster, Lastspitzen oder potenzielle Ineffizienzen:

- Wie verlaufen die Lastgänge auf den verschiedenen Netzebenen im Tages-, Wochen- und Jahresverlauf?

- In welchen Zeitfenstern treten die höchsten Netzbelastungen auf?

- Welche Kundengruppen oder Verbrauchseinheiten tragen am stärksten zu den Lastspitzen bei?

- Lassen sich wiederkehrende Muster erkennen, z. B. durch Steuerungen, Boiler, Wärmepumpen, Ladesäulen oder den Übergang von Hoch- auf Niedertarifzeiten?

- Wie stark beeinflussen einzelne Gruppen die Netzkuppelstelle?

- Gibt es Korrelationen, die auf Gruppenverhalten oder Steuerungszusammenhänge hinweisen?

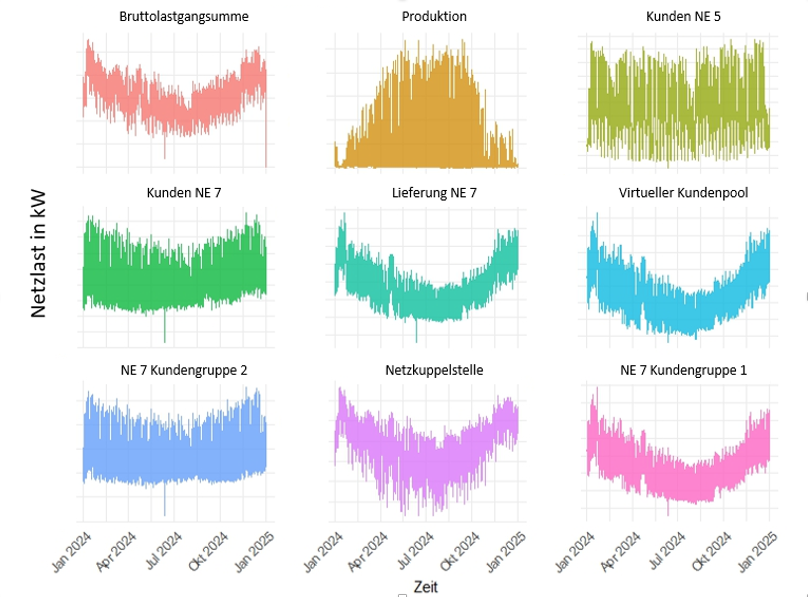

Die Lastgangdaten werden hierfür über den gewählten Zeitraum hinweg erhoben, bereinigt und strukturiert ausgewertet (Abbildung 1). Dabei werden unter anderem Sonderkunden und Ereignisse wie Netzstörungen separat berücksichtigt, um Verzerrungen zu vermeiden. Ziel ist eine konsistente und belastbare Datengrundlage für die weiteren Analysen.

Abbildung 1: Gesamtübersicht der bereinigten Lastverläufe über ein Jahr

In einem zweiten Schritt werden die Lastprofile unterschiedlicher Gruppen verglichen. Mittels statistischer Verfahren wird untersucht, welche Kundengruppen ein ähnliches Lastverhalten aufweisen und wie stark ihre Lastgänge mit dem Gesamtlastgang an der Netzkuppelstelle korrelieren. Diese Analysen helfen dabei, Verbrauchsmuster einzuordnen und strukturelle Zusammenhänge im Netzverhalten zu erkennen. Hierbei können meist bereits erste Erkenntnisse gewonnen werden, wie beispielsweise unoptimierte Boilersteuerungen oder mehrere bestimmte Kunden auf Netzebene 5, welche Lastspitzen im eigenen Netz auslösen.

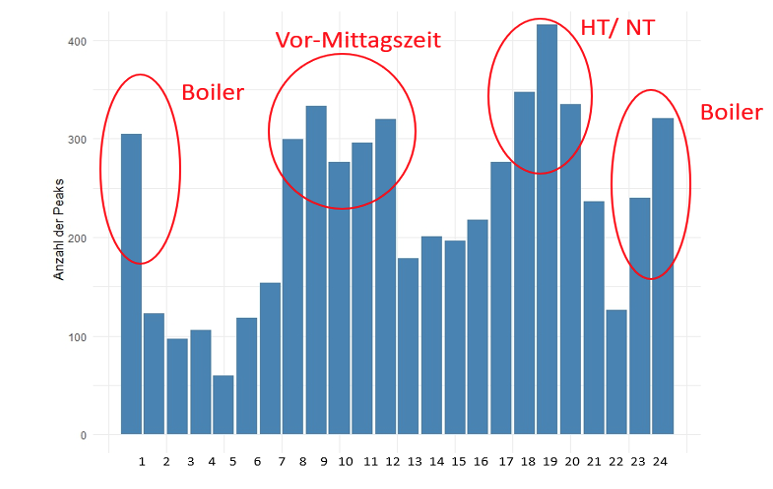

In einem nächsten Schritt werden alle Leistungsspitzen (Abbildung 2) sowie nur die höchsten Leistungswerte eines jeden Monats im Jahr analysiert.

Abbildung 2 Über das gesamte Jahr hinweg wurden sämtliche Lastspitzen statistisch ausgewertet. Die Analyse liefert einen Überblick darüber, wie häufig hohe Leistungswerte im Netz auftreten und zu welchen Zeiten sie sich häufen. In einem weiteren Schritt kann darauf aufbauend ermittelt werden, welche Verbrauchergruppen massgeblich zur Entstehung dieser Spitzen beitragen.

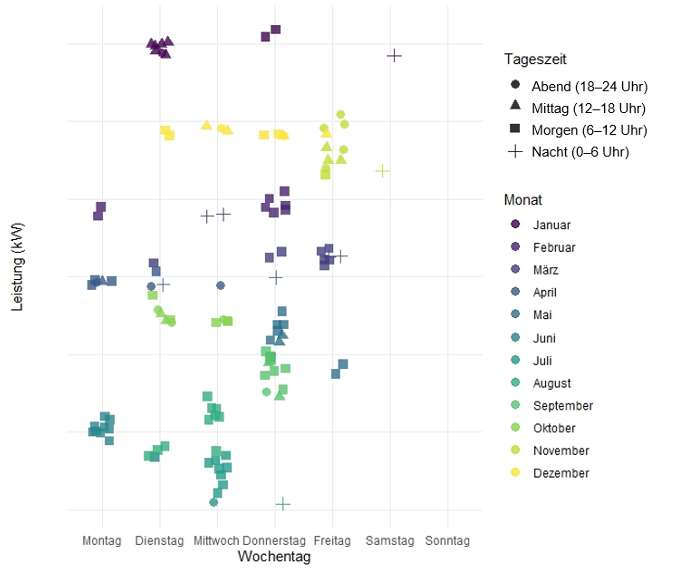

Untersucht wird, zu welchen Tageszeiten, an welchen Wochentagen und in welchen Jahreszeiten diese Spitzen auftreten (Abbildung 3).

Abbildung 3 Das zeitliche Auftreten der jeweils zehn höchsten Leistungswerte pro Monat wurde systematisch nach Tageszeit und Wochentag ausgewertet. Die Ergebnisse dieser Analyse liefern eine Entscheidungsgrundlage dafür, ob und in welcher Form bestehende Hoch- und Niedertarifzeiten angepasst oder neue Zeitfenster definiert werden sollten.

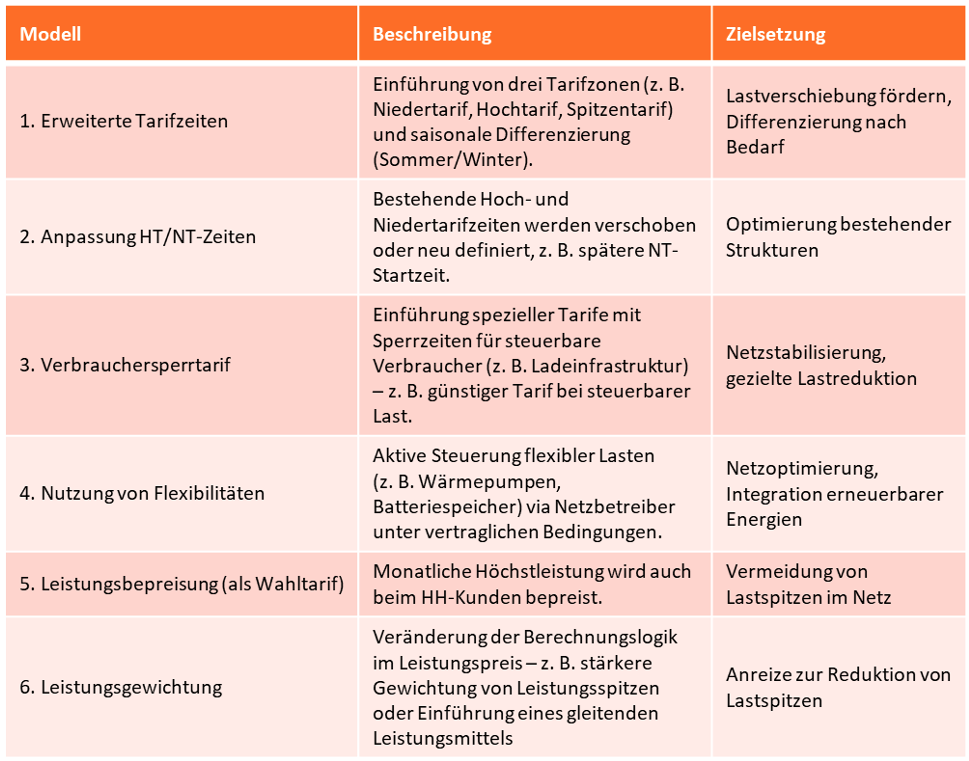

Die ermittelten Spitzenereignisse werden auf Gruppenlastgänge und / oder Einzellastgänge zurückgeführt, um den Beitrag einzelner Segmente zur Gesamtnetzlast besser zu verstehen. Dabei kann unterschieden werden, ob die Lastspitzen auf viele gleichzeitige kleinere Verbraucher oder auf wenige grössere Verbraucher zurückgehen. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für eine systematische Auslegeordnung möglicher Tarifmodelle, die individuell auf das jeweilige Netzgebiet und dessen Verbrauchsstruktur abgestimmt werden kann (Tabelle 1).

Tabelle 1: Auf Grundlage der Ergebnisse aus der Lastganganalyse wird eine Auslegeordnung möglicher Netznutzungstarifmodelle erstellt. Die beispielhafte Übersicht in der dargestellten Tabelle umfasst ausgewählte Modellvarianten, die auf den identifizierten Lastmustern und Netzbelastungen einer Beispielauswertung basieren. Dabei werden unterschiedliche Ansätze zur tariflichen Abbildung diskutiert und deren Eignung in Bezug auf die identifizierten Herausforderungen bewertet.

Weiterentwicklung der Netznutzungstarife

Im Rahmen der Weiterentwicklung von Netznutzungstarifen lässt sich der Prozess in zwei wesentliche Phasen gliedern: eine analytische Phase zur systematischen Auswertung der bisherigen Netznutzung sowie eine konzeptionelle Phase zur Einordnung möglicher Tarifsysteme. Grundlage bildet dabei die detaillierte Analyse historischer Lastgangdaten mit dem Ziel, ein umfassendes Bild der aktuellen Netzbelastung zu gewinnen und daraus eine nachvollziehbare Basis für potenzielle tarifliche Anpassungen abzuleiten.

Ergänzend kann eine strukturierte Auslegeordnung bestehender und möglicher Tarifsysteme vorgenommen werden mit Berücksichtigung der neuen regulatorischen Rahmenbedingungen und auch bezüglich erschliessbarer Flexibilitäten im Netzgebiet. Als Ergebnis entsteht eine Übersicht der heute zulässigen Tarifmodelle, differenziert nach rechtlicher Zulässigkeit, Anforderungen und praktischer Anwendbarkeit.

Auf dieser Grundlage können mögliche neue Netznutzungstarifmodelle identifiziert und hinsichtlich ihrer Eignung für unterschiedliche Netzsituationen reflektiert werden, etwa in Bezug auf Lastspitzen, Verbrauchsmuster oder regionale Gegebenheiten.

Diese methodische Herangehensweise zeigt exemplarisch, wie eine datengestützte Analyse zur Weiterentwicklung netzwirksamer und verursachergerechter Tarife beitragen kann unter Berücksichtigung sowohl technischer als auch regulatorischer Rahmenbedingungen.

Bildnachweis: iStock, onurdongel

/www.evupartners.ch/file/1404/iStock_onurdongel_Blog.jpg)

/www.evupartners.ch/file/1211/Melanie%20Ridoli_Portra%CC%88t.jpg)

/www.evupartners.ch/file/610/Geldboerse_Vorschau.jpg)

/www.evupartners.ch/file/837/Geld_Pflanze_Vorschau.jpg)

/www.evupartners.ch/file/1545/Stromleitungen_Winterthur_Vorschau.jpg)