Eine Analyse mittelgrosser Schweizer Stadt- und Gemeindewerke

Handeln Schweizer Energieversorgungsunternehmen (EVU) aktiv genug, um die Klimaziele zu erreichen? Obwohl die Notwendigkeit ökologischer Massnahmen und das Netto-Null-Ziel bis 2050 allgemein anerkannt sind, tun sich EVU schwer, klare Ziele festzulegen, konsequent und ausreichend Massnahmen umzusetzen und ihr Engagement transparent zu kommunizieren. Trotz feststellbarer Fortschritte, insbesondere bei grösseren Stadtwerken, agiert die Mehrheit der Schweizer EVU eher zögerlich. Was sind die Ursachen für diese Zurückhaltung und wie können auch mittlere und kleinere Werke einen wirksamen Beitrag leisten? Diese Fragen stehen im Fokus unserer Analyse.

1. Einleitung

Die Schweiz hat sich mit dem Klimaschutzgesetz 2023 rechtlich zum Netto-Null-Ziel bis 2050 verpflichtet. Parallel dazu wurde das Bundesgesetz für eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien verabschiedet. Globale Krisen wie die Covid-Pandemie und geopolitische Spannungen haben jedoch dazu geführt, dass Energiekosten und Versorgungssicherheit die politische Agenda dominieren. Das Thema Nachhaltigkeit hat dadurch an Priorität verloren, auch wenn die Auswirkungen des Klimawandels zunehmend deutlich sichtbar werden. Die Arktis erwärmt sich viermal rascher als der globale Durchschnitt. Der Grönländische Eisschild verliert massiv an Masse. Ökologische Folgen für Fischbestände, Vögel und Eisbären sind bedrohlich. Zudem dürften künftig verschiedene Weltregionen, darunter auch weite Küstenabschnitte in Europa, von den Folgen einer drastischen Erhöhung des Meeresspiegels betroffen sein.(1) Die laufende 30. Klimakonferenz (COP 2030) in Belém unterstreicht die internationale Relevanz des Themas, mit Vertretern aus 190 Staaten.

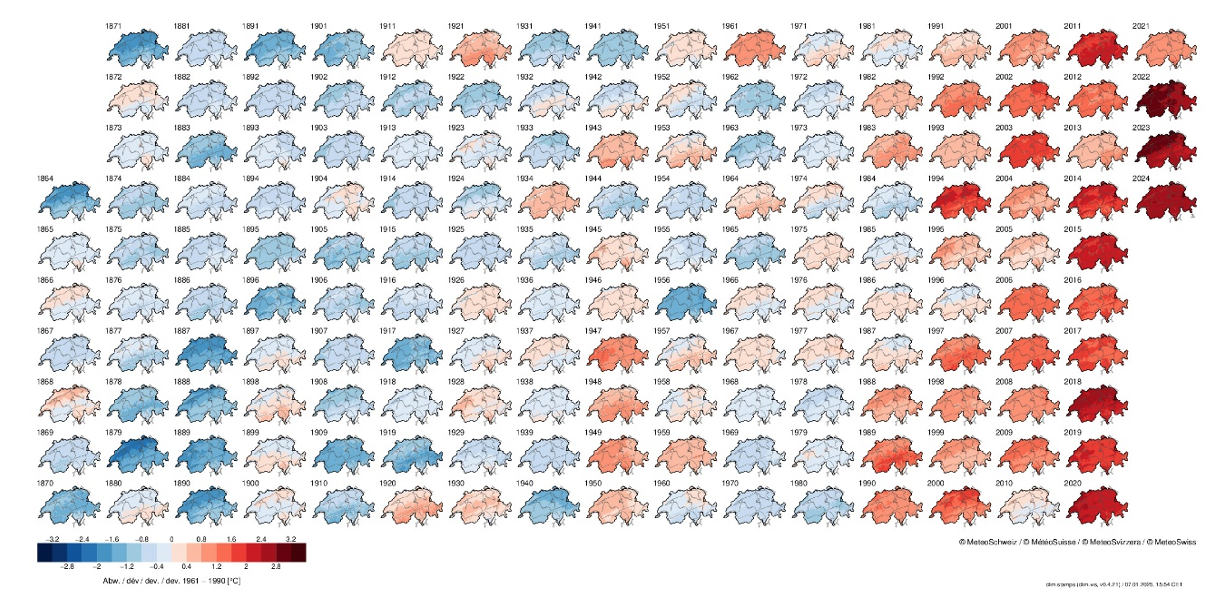

Auch in der Schweiz geben Gletscherschmelze und Extremwetterereignisse Anlass zur Besorgnis. Nachfolgende Darstellung (Meteo Schweiz) veranschaulicht eindrücklich die Häufung überschrittener Durchschnittstemperaturen der letzten Jahre.

Abbildung 1: Temperaturabweichungen im Mittel 1960 – 1991 in der Schweiz für jedes Jahr seit 1864 (©Meteo Schweiz)

Dies hat uns dazu veranlasst, den EVUs den «Puls zu fühlen». Wo stehen mittelgrosse Stadt- und Gemeindewerke heute, wenn es um das Thema der ökologischen Nachhaltigkeit und um Netto-Null Ziele geht? Welche Akzeptanz hat das Thema Nachhaltigkeit heute? Welche Ziele werden verfolgt und wie steht es um die damit verbundenen Ambitionen? Zu guter Letzt: Welche Fortschritte wurden erzielt und wie steht es um die Transparenz zur Zielerreichung?

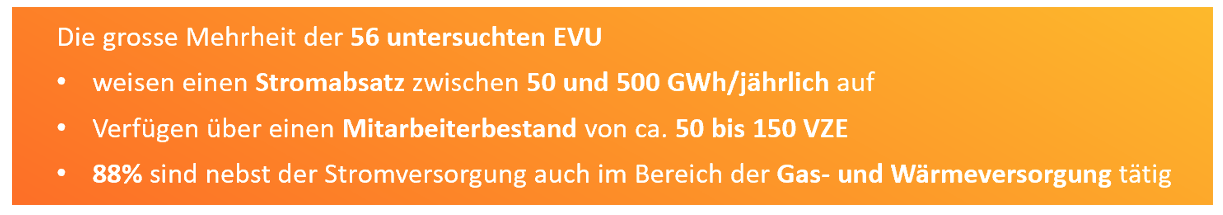

Der Blog soll den aktuellen Stand und die Entwicklung in den Bereichen der Klimaneutralität (2) von mittelgrossen Schweizer Stadt- und Gemeindewerken beleuchten und dessen Herausforderungen diskutieren sowie einen Ausblick und Handlungsempfehlungen für Schweizer EVU geben. Dabei beziehen wir uns auf vorliegende Studien zum Thema Energie und Nachhaltigkeit von Energieversorgern und die Ergebnisse unserer empirischen Studie mit 56 mittelgrossen Schweizer Stadt- und Gemeindewerken, welche zusammen mit der Universität St. Gallen durchgeführt wurde.

Abbildung 2: Ausgewählte Stadt- und Gemeindewerke im Rahmen der empirischen Studie (Umfrage / Web-Recherche)

2. Welche Bedeutung hat die Nachhaltigkeit und Klimaneutralität für Stadt- und Gemeindewerke?

Gemäss aktuellen Studien und Umfragen ist eine stabile Mehrheit der Bevölkerung mit der Energiepolitik einverstanden, wobei die Versorgungssicherheit nach wie vor höchste Priorität geniesst. Der Ausbau von erneuerbarer Energie wird fast einstimmig als sinnvoll erachtet – auch unter Befürwortern der Kernenergie.(3) Die meisten Parteien unterstützen den Zubau erneuerbarer Energien im Grundsatz, wobei die Meinungen zur Förderung, Technologieoffenheit und den Standorten auseinandergehen. EVU beliefern bereits zu gut 2/3 ihre Kunden mit erneuerbarem Strom. Die Dekarbonisierung der Wärme wird von vielen EVU angegangen. Der Ausbau von Wärmeverbünden mit erneuerbaren Energiequellen ist ein Fokusthema der Zukunft. Allerdings schreitet die Dekarbonisierung von Gas auf Wärme mit erneuerbaren Energiequellen nur langsam voran.(4) Herausforderungen stellen insbesondere die Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit dar, wie Studien belegen.(5)

Nachhaltigkeit im Allgemeinen sowie klimaneutrales Verhalten gewinnen für Stadt- und Gemeindewerke zunehmend an strategischer Bedeutung – dennoch zeigt unsere Umfrage nachfolgend, dass zwischen Anspruch und Umsetzung noch eine deutliche Lücke besteht.

«Für 96% ist das Thema Nachhaltigkeit (eher) wichtig, weniger als 50% verfügen über ein Nachhaltigkeitskonzept und nur 24% über ein externes Reporting»

Unsere Umfrageergebnisse zur Nachhaltigkeit bestätigen, dass für 96% das Thema der Nachhaltigkeit ein wichtiges oder eher wichtiges Thema ist. Dabei sehen jedoch nur gut 60% der Befragten eine Umsetzungsverantwortung auf Stufe Geschäftsleitung. Zudem weisen nur 24% eine Nachhaltigkeitsstrategie mit einem externen Reporting auf. Die Mehrheit der Befragten beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit nicht regelmässig. Gegenüber einer im Jahr 2022 durchgeführten Untersuchung (6) sind zu den vorgenannten Punkten allerdings kaum Veränderungen feststellbar.

Weshalb verhalten sich die Stadt- und Gemeindewerke beim Thema der Nachhaltigkeit nicht aktiver? Meistgenanntes «Argument» ist die hohe Regulierungsdichte, welche die bereits limitierten Ressourcen binde und somit eine aktivere Umsetzung verhindere. Zudem wird der Mehrwert eines Nachhaltigkeitsmonitorings für EVU in Frage gestellt (mehrmalige Nennung). Vereinzelt wird angegeben, dass «Nachhaltigkeit» zu umfassend und wenig «greifbar» sei, die Kostenorientierung Priorität habe, kein klares Rollenverständnis zwischen den Städten und ihren Werken bestehe und der (politische) Druck für Veränderungen zu niedrig sei.

Das Thema Nachhaltigkeitsreporting beurteilen 84% überwiegend als Chance. Gleichzeitig schätzen 72% der Befragten den Nutzen als «limitiert» ein und daher geben 52% an, dass bezüglich Berichterstattung «eher nicht» mehr unternommen werden muss. Der primäre Nutzen wird von 64% bei «Marketing/PR» und von je 56% bei «Erfüllung der Rechenschaftspflicht», «Verhaltungsänderung im Versorgungsgebiet herbeizuführen» sowie als «Motivation der betrieblichen Effizienzsteigerung» gesehen.

«Hohe Regulierungsdichte limitiert Ressourcen und verhindert eine aktivere Umsetzung beim Thema Nachhaltigkeit»

Was den Absenkpfad zum Netto-Null Ziel betrifft, sehen rund 84% der Befragten die grössten Potenziale beim Ausbau der Wärmenetze. Aufgrund des grossen Anteils fossiler Brennstoffe ist dies wenig erstaunlich. Die grosse Mehrheit der EVU plant mittel- bis langfristig ganz oder zumindest teilweise aus dem Gasgeschäft auszusteigen und Wärmenetze mit erneuerbarem Energieträger und Abwärmenutzung zu betreiben. Zudem sehen rund 60% direktes Potenzial bei der eigenen Fahrzeugflotte und 56% bei den selbst genutzten Gebäuden. Nur gerade 16% orten Potenzial im Bereich der Stromprodukte. Aufgrund des bereits hohen Anteils an erneuerbarem und Co2-armem Strom ist dies durchaus nachvollziehbar.

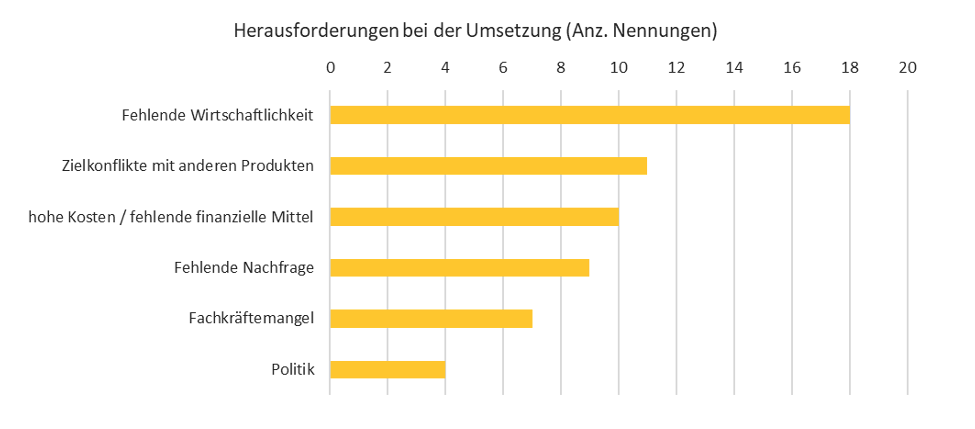

«Fehlende Wirtschaftlichkeit, Zielkonflikte bei der Rentabilität und Nachfrage als grösste Herausforderungen bei der Umsetzung von klimaneutralen Investitionen»

Wo bestehen die Herausforderungen bei Stadt- und Gemeindewerken bei der Umsetzung der Netto-Null Ziels? Mit rund 2/3 der Nennungen wird die fehlende Wirtschaftlichkeit als häufigster Grund angeführt. Als zweithäufigster Grund werden die «Zielkonflikte mit anderen Produkten» genannt. So ist es beispielsweise kein Geheimnis, dass das Geschäft mit Erdgas immer noch respektable Beiträge zum Unternehmenserfolg liefert und die Cashflows daraus die Grundlage für Investitionen in erneuerbare Energieträger darstellen. Zudem werden «hohe Kosten / fehlende finanzielle Mittel» sowie eine «fehlende Nachfrage» nach nachhaltigen Produkten als weitere Herausforderungen genannt. Der Fachkräftemangel und die Politik spielen eher eine untergeordnete Rolle.

Abbildung 3: Umfrageergebnis "Herausforderungen bei der Umsetzung zur Klimaneutralität"

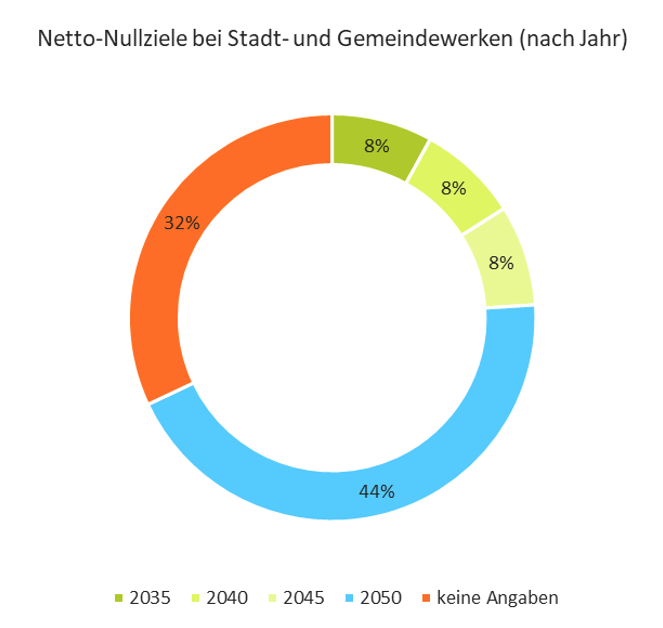

Spannend ist zudem die Frage, wie viele der befragten Stadt- und Gemeindewerke sich ein Netto-Null Ziel gesetzt haben und sich an diesem orientieren. Dabei geben rund 68% an, ein Netto-Null Ziel zwischen 2035–2050 zu verfolgen, wobei sich in dieser Gruppe ca. 2/3 am Netto-Null Zielen des Bundes (Jahr 2050) orientiert. Konkrete eigene Zielsetzungen mit entsprechenden Massnahmenplänen bestehen jedoch nicht oder nur teilweise. Hervorzuheben ist, dass rund 32% der befragten Stadt- und Gemeindewerke weder ein Ziel definiert haben resp. Angaben dazu machen können.

Abbildung 4: Umfrageergebnis "Klimaneutralität angestrebt bis?" Anzahl Unternehmen

Von den EVU mit einem Klimaziel legen 16% ihren aktuellen Stand der Co2-Reduktion im Sinne eines Reportings transparent offen – das sind 5% mehr als in der Umfrage des Jahres 2022. Bei der Frage, ob das EVU «genug» für die Zielerreichung unternehme, antworteten immerhin 64% mit «bestimmt» oder «eher ja». Nur gerade 24% gaben an, dass die Ziele mit bestehenden Massnahmen «eher nicht» erreicht werden können, während 8% «keine Umsetzungsziele» verfolgen.

«Nur gerade 68% der befragten Stadt- und Gemeindewerke haben ein Klimaziel definiert»

Um die erhaltenen Ergebnisse noch besser einordnen zu können, wurde eine Web-Analyse mit allen 56 mittelgrossen Stadt- und Gemeindewerken in Bezug auf vier definierte «Nachhaltigkeits-Indikatoren» durchgeführt. Die Indikatoren bilden ab, wie die Stadt- und Gemeindewerke das Thema bewirtschaften und auch öffentlich kommunizieren. Dabei wurde die Annahme getroffen, dass ein Unternehmen, welches sehr transparent seine Ziele, Massnahmen, Fortschritte im Rahmen eines Nachhaltigkeitsreportings offenlegt, auch tatsächlich hohe Anstrengungen unternimmt, sich nachhaltig zu verhalten, hingegen Unternehmen, welche kaum Informationen dazu veröffentlichen, keine Ziele und Commitments kommunizieren, sich eher opportunistisch verhalten und keine verstärkten Ambitionen in diesem Bereich verfolgen. Ein Abgleich zwischen den Antworten aus der EVU-Befragung und den jeweils extern kommunizierten Aktivitäten stützt diese Annahme. Die Wahl der Indikatoren betrafen folgende Schwerpunkte:

a. «Thematisierung»: Wird das Thema Nachhaltigkeit durch das Stadt- und Gemeindewerk regelmässig und umfassend gegenüber der Öffentlichkeit kommuniziert und adressiert?

Ergebnisse: 38% thematisieren Nachhaltigkeit regelmässig innerhalb des Geschäftsberichts. 14% veröffentlichen gar in einem separaten Nachhaltigkeitsbericht, um ausführlich und transparent über ihre Ziele, Tätigkeiten und Fortschritte zu berichten. 48% der untersuchten Stadt- und Gemeindewerke räumen dem Thema weniger Priorität ein und verwenden den Begriff der Nachhaltigkeit punktuell in Zusammenhang mit Produkten oder Projekten ohne umfassende Angaben zu Gesamtzielen zu machen.

b. «Priorität Co2»: Berichten die Stadt- und Gemeindewerke regelmässig und transparent über ihre Massnahmen und Fortschritte im Bereich der klimaschädlichen Emissionen?

Ergebnisse: 29% der Stadt- und Gemeindewerke monitoren ihre Fortschritte und verweisen dabei auf anerkannte Standards. 11% legen ihre Co2-Bilanz offen und verwenden den GRI-Reporting Standard (7) für ihre Berichterstattung. Die übrigen 71% der Stadt- und Gemeindewerke veröffentlichen keine Daten zur Co2-Bilanzierung.

c. «Commitment»: Wird ein verbindliches Co2-Netto-Null Ziel durch das Stadt- und Gemeindewerköffentlich kommuniziert? Bis wann wird die Klimaneutralität des Unternehmens angestrebt?

Ergebnisse: 30% der untersuchten Stadt- und Gemeindewerke kommunizieren ihr Klimaziel öffentlich, 70% veröffentlichen keine Angaben zu ihren Netto-Null Zielen.

d. «Fortschritte»: Wie viele der untersuchten Stadt- und Gemeindewerke erzielten in den letzten 3 bis 5 Jahren Fortschritte im Co2-Absenkpfad?

Ergebnisse: Vier Unternehmen machten Fortschritte, ein Unternehmen stagnierte und ein Unternehmen wies höhere Co2-Emissionen aus. Bei 50 der 56 untersuchten Stadt- und Gemeindewerken lagen keine öffentlichen Daten dazu vor.

«Web-Recherche bestätigt das uneinheitliche Bild der Stadt- und Gemeindewerke, die geringe Transparenz bei den Co2-Zielen und zum Fortschrittsstand beim Absenkpfad zum Netto-Null Ziel»

Das Fremdbild aus unserer Webanalyse deckt sich weitgehend mit dem Selbstbild der Befragung. Zwar befürworten eine klare Mehrheit der Stadt- und Gemeindewerke eine aktivere Rolle bei Nachhaltigkeitsthemen. Lediglich eine Minderheit der mittelgrossen Stadt- und Gemeindewerke «committen» sich allerdings als nachhaltiges Unternehmen und kommunizieren regelmässig öffentlich und transparent über ihre Ambitionen, Massnahmen und Fortschritte. Viele wählen einen Mittelweg, indem die Zielsetzungen weniger konkret gehalten und keine Angaben zum aktuellen Stand der Zielerreichung gemacht werden. Angebote zur E-Mobilität und Fernwärme sind oft im Produkteangebot des EVU, was positiv hervorzuheben ist. Allerdings sind bei rund der Hälfte der Unternehmen die Ambitionen wenig sichtbar, vereinzelt durch erneuerbaren Strom oder im entferntesten Sinne in Zusammenhang mit ökologischen Projekten erkennbar. Zudem ist auch festzustellen, dass der Begriff der Nachhaltigkeit gerne verwendet wird, ohne konkrete Massnahmen, Ziele und Resultate zu nennen.

3. Fazit und Empfehlungen

Obwohl langfristig gesehen klare Vorteile einer aktiveren Rolle bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele bestehen, zögern viele Stadt- und Gemeindewerke, sich konkrete Zwischenziele zu geben, damit verbundene Massnahmen zu definieren, sich dazu zu bekennen und sich daran messen zu lassen. Ein glaubwürdiges Engagement für ihre Netto-Null Ziele fehlt damit. Die regulatorische Dichte und die Marktentwicklung binden Kapazitäten, wodurch Klimaschutz und Monitoring oft hinter anderen Themen zurückstehen. Die fehlende Wirtschaftlichkeit von Projekten wird zudem als Hauptgrund für zurückhaltendes Engagement genannt. Zielkonflikte mit wirtschaftlichen Unternehmenszielen sowie finanzpolitische Eignerinteressen (bspw. Kannibalisierung von rentablen Einnahmequellen) spielen eine Rolle, ohne klare Strategie und ein verändertes Geschäftsmodell bleibt die Transformation zögerlich.

«Strukturelle Hürden, Zielkonflikte und fehlender externer Druck führen dazu, dass viele Stadt- und Gemeindewerke konkrete Massnahmen für Klimaneutralität nur zögerlich umsetzen»

Fehlender externer Druck zu Emissionszielen und Reporting von Kundinnen, Eigentümerschaft und Regulatoren führt zu einer gewissen Trägheit. Die Angst vor Kritik bei offengelegten Daten führt zu selektiver Kommunikation und geringer Transparenz über tatsächliche Nachhaltigkeitsleistungen.

Unsere Analyse zeigt deutlich: Zwischen politischen Ansprüchen zur Klimaneutralität und der operativen Realität vieler Stadt- und Gemeindewerke klafft eine deutliche Lücke. Damit Nachhaltigkeit nicht länger als «Marketing-Instrument» oder einfach nur «nice to have» betrachtet wird, braucht es langfristige Strategien, erreichbare und messbare Zwischenziele, umsetzbare Konzepte, passende Führungsinstrumente und letztlich ein stärkeres «Commitment» auf der Unternehmensebene. Wir sind überzeugt, dass der Energiesektor und damit auch Stadt- und Gemeindewerke vor einem umfassenden Wandel stehen und proaktives Agieren neue Chancen eröffnet und sich ein Engagement lohnt.

«Durch klare Strategien, gezielte Kooperationen und passgenaues Reporting lässt sich Nachhaltigkeit auch für kleinere und mittlere EVUs effizient und zukunftssicher in die Unternehmensstrategie integrieren»

Doch wie gelingt es insbesondere kleineren und mittleren EVU, Nachhaltigkeit effizient, pragmatisch und zukunftssicher in die Unternehmensstrategie zu integrieren?

- Klare, einfache Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln

Statt komplexer Konzepte empfiehlt sich ein schlanker Ansatz. Fokus auf das «Naheliegende» und «Machbare», welches innerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens eine «materielle» Verbesserung bewirkt. Wenige, aber konsequent verfolgte Handlungsfelder mit realisierbaren Zwischenzielen, die sich insbesondere an den Netto-Null-Zielen orientieren. Leitfäden wie jener von FER zu Nachhaltigkeitsmanagement und -berichterstattung oder jener des VSE zur Treibhausgasbilanzierung bieten praxisnahe, KMU-taugliche Grundlagen für die Entwicklung und Umsetzung. - Wirkungsorientiertes, einfaches Reporting

«Transparenz ist Pflicht». Ein schlankes, auf die wichtigsten Projekte und Einflussbereiche fokussiertes Reporting genügt oft. Zudem hat sich in vielen Unternehmen bewährt, ein Reporting schrittweise aufzubauen und ggf. zu erweitern. Dadurch kann gerade zu Beginn der Aufwand in einem überschaubaren Mass gehalten werden. Komplexe Standards wie GRI sind gerade zu Beginn nicht immer notwendig. Pragmatische Lösungen reichen für viele KMU aus. - Professionelle Projektentwicklung, Business Case und Kooperationen

Nachhaltigkeitsprojekte brauchen klare Ziele, eine solide Wirtschaftlichkeitsprüfung und eine gesicherte Finanzierung. Es gilt «gemeinsam geht mehr»: Kooperationen – etwa mit anderen Stadtwerken oder Hochschulen – stärken Know-how und Ressourcen und ermöglichen es, Herausforderungen zu meistern und Innovationen voranzutreiben. - Nachhaltigkeit in bestehende Managementsysteme integrieren

Statt neue Strukturen aufzubauen, sollten Nachhaltigkeitsaspekte in bestehende Prozesse und Systeme integriert werden. Möglichkeiten dazu bieten Verhaltenskodex für Lieferanten, Aufnahme von Nachhaltigkeitsaspekten in die Reisekostenrichtlinien usw. Das senkt die Hürde und erhöht die Akzeptanz im Unternehmen. - Kulturellen Wandel aktiv gestalten

Nachhaltigkeit sollte als «Chance» und nicht als «Pflicht» verstanden werden. Eine offene Kommunikation und die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand fördern eine positive Unternehmenskultur und stärken das Vertrauen im lokalen Umfeld.

Verweise

- Uni Hamburg: Medienberichterstattung vom 7. Februar 2025.

- Begriff «Klimaneutralität» wird im Blog in Zusammenhang mit dem «Netto-Null» Ziel bei den klimaschädlichen Treibhausgasen verwendet.

- Studie «Versorgungssicherheit nur mit gesicherter Versorgung, 2024, »GFS Bern im Auftrag des VSE.

- «EVU-Benchmarking 2023/24», 2023/2024, INFRAS und Brandes Energie im Auftrag des BFE.

- «Stadtwerke-Studie» 2024, EY im Auftrag des BDEW - Bundesverband Deutschlands für Energie- und Wasserwirtschaft.

- Dekarbonisierungs-Monitor Stadt- und Gemeindewerke der Universität St. Gallen, 2022 (Dr. Ch. Opitz, Dr. Ing. E. Fleissner).

- Global Reporting Initiative (Standard).

/www.evupartners.ch/file/1453/COP30_Blog.jpg)

/www.evupartners.ch/file/261/Domenic-Keller-q.jpg)

/www.evupartners.ch/file/283/Stefania-Crameri-q.jpg)

/www.evupartners.ch/file/1066/Stromquellen_Update_Vorschau.jpg)

/www.evupartners.ch/file/1134/Energieplan_Vorschau.jpg)

/www.evupartners.ch/file/1222/H2%20Wasserstoff%20Vorschau.jpg)