Wie können Eigentümer von Telekommunikationsnetzen angesichts veränderter Marktbedingungen strategisch mit ihrem Netz umgehen, um nachhaltig ihren Wert zu sichern oder neue Perspektiven zu eröffnen?

«Unsere Erwartungen an das Telekomgeschäft werden nicht erfüllt» – diese ernüchternde Erkenntnis hören wir vermehrt von Eigentümern von Telekommunikationsnetzen. Doch was tun, wenn das eigene Netz nicht die erhofften Ergebnisse liefert? Mit Optimieren, Neupositionieren, Verpachten, Fusionieren oder Verkaufen gibt es verschiedene strategische Handlungsoptionen, die das Unternehmen oder zumindest den Geschäftsbereich in die gewünschte Richtung bringen können. Welche Option im jeweiligen Fall zukunftsfähig ist, lässt sich ohne intensive Auseinandersetzung mit der konkreten Situation generell nicht sagen. In diesem Artikel stellen wir in einer Auslegeordnung die grundsätzlichen Handlungsoptionen vor und zeigen eine Gegenüberstellung der wichtigsten Aspekte.

1. Einführung

Viele Telekommunikationsnetze in der Schweiz sind historisch gewachsen und profitierten über Jahre hinweg von einer Monopolstellung. Mit der Liberalisierung des Telekommarktes ist ein Wettbewerb entstanden, der in erster Linie zu einem Kundenverlust führte. Um technologisch wettbewerbsfähig zu bleiben, investierten zahlreiche Kabelnetzeigentümer und andere Unternehmen, insbesondere Energieversorgungsunternehmen und Gemeinden, erheblich in den Aus- bzw. Aufbau von FTTH-Netzen. Die Refinanzierung dieser Investitionen stellt viele Unternehmen heute aber vor erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen. Hinzu kommt, dass in vielen Fällen Prozesse und Strukturen zum Einsatz kommen, die nicht optimal auf die aktuellen Marktbedingungen abgestimmt sind.

Bei einem grossen Teil der Eigentümer von Telekommunikationsnetzen besteht daher ein deutlicher Konsolidierungsbedarf(1): Sie müssen sich aktiv mit der Zukunft ihrer Netze auseinandersetzen und ihre Geschäftsmodelle überdenken, um die Voraussetzungen für die nachhaltige Weiterentwicklung oder zumindest den Werterhalt ihrer Telekommunikationsnetze zu schaffen.

Je nach individuellen Erwartungen und strategischer Ausrichtung der Eigentümer ergeben sich unterschiedliche Ansätze im Umgang mit den Netzen. Der vorliegende Artikel beleuchtet die aus Sicht der Eigentümer relevanten Herausforderungen und stellt die wichtigsten strategischen Handlungsoptionen einander gegenüber.

2. Strategische Handlungsoptionen

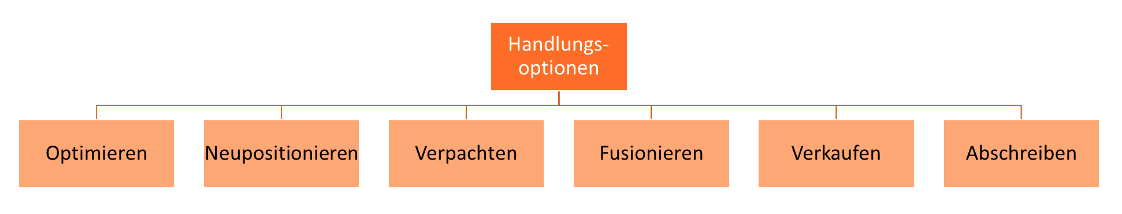

Prinzipiell sehen wir für eine zielführende Vorgehensweise, um ein Unternehmen oder einen Geschäftsbereich in die gewünschte Richtung zu bringen, die in Abbildung 1 dargestellten Optionen. Die einzelnen Optionen werden nachfolgend beschrieben unter Berücksichtigung der bei Telekommunikationsnetzen zu beachtenden Spezifika.

Abbildung 1: Übersicht über mögliche strategische Handlungsoptionen.

2.1 Optimieren

In vielen Fällen führen ineffiziente interne Abläufe, falsche Markteinschätzungen sowie zu hohe Kosten bei der Leistungserbringung oder bei den Investitionen dazu, dass die Erwartungen an das bestehende Geschäftsmodell bzw. an den erarbeiteten Business Plan nicht erfüllt werden.

Bei der Handlungsoption «Optimieren» bleibt das Geschäftsmodell unverändert. Es werden weiterhin dieselben Kunden mit denselben Angeboten angesprochen. Jeder Bereich in der Wertschöpfung wird jedoch analysiert und optimiert. Beispielsweise kann die Einführung digitaler Tools zur Automatisierung von Routineaufgaben oder die Auslagerung bestimmter Dienstleistungen an spezialisierte Anbieter zu Effizienzsteigerungen führen. Zu den Massnahmen gehört auch die Klärung der «make-or-buy» Frage. Hier stehen Skaleneffekte, kritische Grösse, notwendige Kompetenzen und mögliche Synergien mit anderen Netzbereichen im Vordergrund. Allenfalls lohnt es sich auch zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit in einzelnen Bereichen mit anderen Netzbetreibern eine Verbesserung bringen kann. Weiter gilt es zu klären, ob die ursprünglichen Erwartungen an den Business Plan wirklich realistisch waren und ob die Schieflage durch eine zwar schmerzhafte, aber befreiende Wertbereinigung ins Gleichgewicht gebracht werden kann.

2.2 Neupositionieren

Eine «Neupositionierung» bedeutet, dass das bisherige Geschäftsmodell grundlegend verändert wird. Dabei werden neue Kundengruppen mit angepassten Angeboten angesprochen. Diese Neuausrichtung kann entweder das bestehende Geschäftsmodell ergänzen oder es vollständig ersetzen. Mit dem neuen Geschäftsmodell verändern sich sowohl die Schnittstelle zu den Kunden, die Leistungserbringung, die Kostenstruktur, sowie die Erwartungen an die zu erzielende Umsätze. Welche Form der Neupositionierung sinnvoll ist und welche Auswirkungen sie auf Umsatz und Kosten hat, hängt stark von den individuellen Rahmenbedingungen des jeweiligen Unternehmens ab.

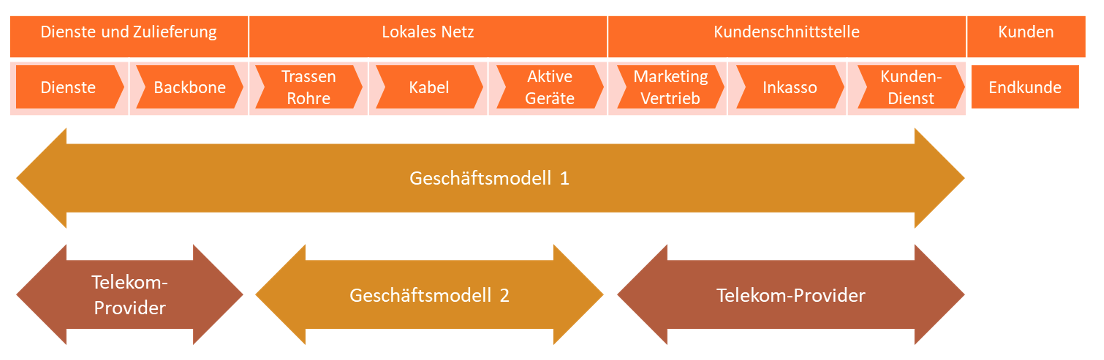

In nachfolgender Abbildung ist beispielhaft die prinzipielle Wertschöpfungskette im Telekommarkt dargestellt. Das Telekommunikationsnetz stellt dabei nur einen Teilbereich dar.

Das Geschäftsmodell beschreibt, wo in der Wertschöpfungskette die eigene Schnittstelle zu Vorlieferanten und zu Kunden liegt. Die Verantwortung für die Leistungserbringung der dazwischenliegenden Schritte liegt beim eigenen Unternehmen.

Abbildung 2: prinzipielle Wertschöpfungskette.

Die Abbildung stellt beispielhaft zwei typische Geschäftsmodelle dar, welche nachfolgend einander gegenübergestellt werden:

- Geschäftsmodell 1: Das Geschäftsmodell deckt sämtliche Wertschöpfungsstufen ab. Das Unternehmen bietet Endkunden selbst Dienste wie Internet- oder TV an und übernimmt alle dazu notwendigen Wertschöpfungsschritte. Dabei werden eigene Dienste entwickelt und bereitgestellt sowie auch der technische Betrieb für das Netz und die Infrastruktur sowie für Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung sichergestellt. Da das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette verantwortet, steht ihm auch der ganze Umsatz mit den Endkunden zu.

- Geschäftsmodell 2: In diesem Geschäftsmodell konzentriert sich das Unternehmen auf den Datentransportdienst für einen oder wenige Kunden, bspw. für Telekom-Provider ohne eigenes, lokales Netz. Der Telekom-Provider bietet seine Dienste an einem definierten Punkt beim lokalen Telekommunikationsnetz an. Die physische Verteilung der Dienste erfolgt als eigene Leistungserbringung über das lokale Telekommunikationsnetz. Marketing, Vertrieb und Kundenbetreuung wird durch den Telekom-Provider sichergestellt. In diesem Modell entfällt für das Unternehmen die direkte Betreuung der Endkunden. Stattdessen liegt der Fokus auf dem Netzbetrieb sowie auf der Zusammenarbeit mit den Telekom-Providern, was den Aufwand für Vertrieb und Marketing deutlich reduziert. Allerdings sinkt auch der Umsatz beim eigenen Unternehmen, da die Kunden bzw. die Telekom-Provider nur die Nutzung des Netzes für den Datentransport vergüten und dieser Umsatz nur einen Teil vom Umsatz mit den Endkunden ist.

Neben diesen beiden Beispielen existieren zahlreiche weitere Varianten und Mischformen von Geschäftsmodellen. Mischmodelle, bei denen sowohl Endkunden als auch Telekom-Provider bedient werden, führen entsprechend zu komplexeren Strukturen. Die optimale Lösung muss in Bezug zur jeweiligen individuellen Unternehmenssituation und durch eine sorgfältige Simulation der Auswirkungen ermitteln werden.

2.3 Verpachten

Bei der strategischen Option «Verpachten» bleibt das Eigentum am Telekommunikationsnetz unverändert beim Eigentümer. Das Netz sowie die zugehörigen Kunden werden jedoch zur Nutzung an einen Pächter übergeben. Der Pächter erhält damit das Recht, das Telekommunikationsnetz vollumfänglich zu nutzen und sämtliche Erträge aus dem Betrieb des Netzes und der Kundenbeziehungen zu vereinnahmen. Der Pächter vergütet für die Nutzung des Telekommunikationsnetzes einen Pachtzins.

Ein zentraler Aspekt bei der Verpachtung ist die vertragliche Festlegung des Pachtzinses. Dieser bildet die Grundlage für die Vergütung des Eigentümers und sollte die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die Ertragskraft des Netzes angemessen widerspiegeln. Neben dem Pachtzins sind auch die Verantwortlichkeiten für den laufenden Unterhalt des Netzes klar zu regeln. In der Praxis übernimmt der Pächter den operativen Unterhalt, während der Eigentümer weiterhin für Investitionen und die langfristige Werterhaltung des Netzes zuständig bleibt.

Besondere Aufmerksamkeit erfordert dabei der Zustand des Netzes, insbesondere im Hinblick auf das Ende der Pachtzeit. Es muss sichergestellt werden, dass das Netz nach Ablauf der Pachtperiode in einem vorgängig definierten, funktionsfähigen Zustand an den Eigentümer zurückgegeben wird. Hierzu empfiehlt sich die vertragliche Festlegung von Standards und die Durchführung von regelmässigen Zustandskontrollen während der Laufzeit des Pachtvertrags.

Falls der Eigentümer weiterhin Netzteile (bzw. einzelne FTTH-Fasern) für den Eigenbedarf benötigt, wie beispielsweise im Fall von Energieversorgungsunternehmen für die Vernetzung der eigenen Trafostationen, muss die Nutzung entsprechend vertraglich geregelt werden. Wichtig ist eine klare Abgrenzung der Verantwortungsbereiche des Pächters.

Die Verpachtung bietet Eigentümern die Möglichkeit, sich zwar aus dem operativen Telekomgeschäft zurückzuziehen aber weiterhin Netzeigentümer zu bleiben und von Pachterträgen zu profitieren. Der Pächter übernimmt die unternehmerischen Risiken und Chancen des Telekomgeschäfts. Die Ausgestaltung der Pachtvereinbarung sollte individuell auf die Bedürfnisse und Ziele beider Parteien abgestimmt werden, um eine nachhaltige und faire Lösung zu gewährleisten. Die Verpachtung von Telekommunikationsnetzen kommt in der Schweiz aus unserer Erfahrung nur selten zum Einsatz. Als grösste Herausforderung wird die Identifikation von geeigneten und interessierten Pächtern gesehen.

2.4 Fusionieren

Bei der Option «Fusionieren» wird das Netz und der damit zusammenhängende Betrieb abgespalten und gegen eine entsprechende Beteiligung in ein anderes Unternehmen eingebracht. Der bisherige Eigentümer wird im Rahmen seiner Beteiligung Miteigentümer am fusionierten Unternehmen. Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach dem Verhältnis des eigenen Netzwertes zum Wert des Fusionspartners.

Der bisherige Eigentümer kann damit die operative Betriebsverantwortung an das fusionierte Unternehmen abgeben, hat aber als Miteigentümer weiterhin eine Mitsprache bei Führung, Steuerung und Aufsicht. Seine Einflussnahme liegt allerdings im Rahmen seiner Beteiligung am fusionierten Unternehmen und wird geringer ausfallen als bisher.

Für die Fusion muss das Netz aus dem Inventar des bisherigen Eigentümers abgegrenzt und abgespalten werden. Allenfalls verbleiben beim bisherigen Eigentümer Anlagen wie Trassen, Kabelschächte oder Technikräume, welche für den Betrieb des übertragenen Netzes notwendig sind. Ebenfalls kann es sein, dass der bisherige Eigentümer weiterhin Elemente des übertragenen Netzes für den Eigenbedarf benötigt. Diese Anlagen müssen identifiziert und deren Nutzung geregelt werden.

2.5 Verkaufen

Die Option «Verkaufen» ist eine abschliessende Variante und befreit den Eigentümer von allen künftigen Verpflichtungen im Telekommunikationsnetz. Der Verkaufserlös liefert einmalig einen letzten Beitrag zum Telekomgeschäft.

Wie hoch dieser Erlös ausfällt, hängt massgeblich von der Attraktivität des Netzes und den angeschlossenen Kunden ab. Zu den entscheidenden Faktoren zählen etwa der Netzzustand – beispielsweise, ob es sich um eine moderne Glasfaserinfrastruktur handelt oder ob umfangreiche Sanierungsarbeiten anstehen –, die vollständige Netzdokumentation sowie die Art und Anzahl der übertragenen Kundenverhältnisse. Als weitere Aspekte werden üblicherweise das noch erschliessbares Kundenpotenzial, die Integrationsmöglichkeit weiterer Technologien oder neue Dienstleistungen wie beispielsweise Smart-Home-Anwendungsmöglichkeiten berücksichtigt. Letztlich bestimmt der Markt bzw. der Käufer, welcher Wert das Netz für ihn hat.

Wie bereits bei der Fusion beschrieben, gilt es auch bei einem Netzverkauf diejenigen Netzelemente zu identifizieren, welche für den Netzbetrieb notwendig sind und beim bisherigen Eigentümer verbleiben oder vom bisherigen Eigentümer weiterhin für den Eigenbedarf benötigt werden, und deren Nutzung zu regeln.

2.6 Abschreiben

Die strategische Handlungsoption «Abschreiben» stellt die letzte und wohl ungünstigste Variante im Umgang mit einem Telekommunikationsnetz dar – ganz im Sinne von «lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende». Diese Option kommt nur dann zum Einsatz, wenn keine weitere strategische Handlungsoption zielführend ist und sämtliche Alternativen ausgeschöpft wurden.

Abschreiben bedeutet, dass das Netz und der zugehörige Geschäftsbereich endgültig aus der Bilanz entfernt werden. Damit verbunden ist der vollständige Verzicht auf zukünftige Erträge und die Akzeptanz eines einmaligen, meist erheblichen Wertverlusts. Diese Massnahme ist in der Regel mit einer klaren strategischen Entscheidung verbunden, sich aus dem Telekomgeschäft zurückzuziehen und keine weiteren Investitionen oder Aktivitäten in diesem Bereich zu verfolgen.

Die Abschreibung sollte als «Ultima Ratio» betrachtet werden. Sie ist nur dann sinnvoll, wenn eine Fortführung des Betriebs keine Aussicht auf wirtschaftlichen Erfolg bietet und die Belastungen für das Unternehmen überwiegen. In solchen Fällen kann ein umfassendes Abschreiben helfen, Klarheit zu schaffen und Ressourcen für andere, erfolgversprechendere Geschäftsbereiche freizusetzen.

3. Gegenüberstellung der strategischen Handlungsoptionen

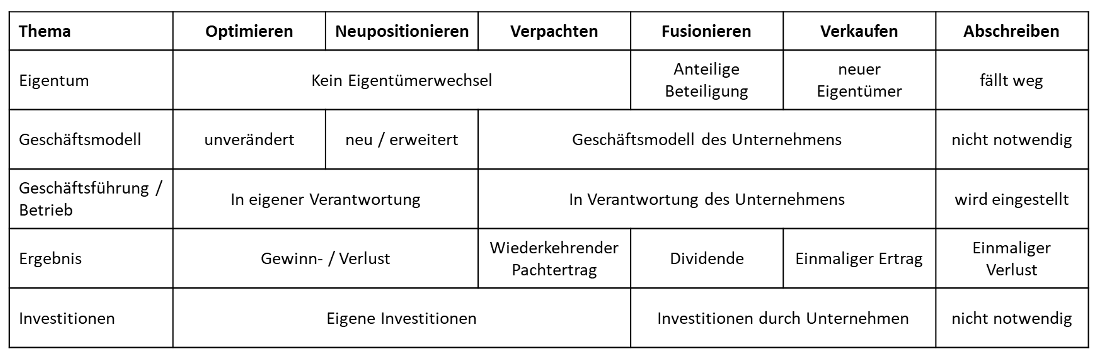

Für jede strategische Handlungsoption sind in der nachfolgenden Abbildung die wichtigsten Auswirkungen aus Sicht des bisherigen Eigentümers zusammengefasst.

Abbildung 3: Auswirkungen der strategischen Handlungsoptionen auf den bisherigen Eigentümer

Die Grafik zeigt die unterschiedlichen Auswirkungen der verschiedenen Optionen auf die Aspekte Eigentum, Geschäftsmodell, Geschäftsführung und Betrieb, finanzielles Ergebnis sowie Tragung der Investitionskosten. Die Ausprägungen der einzelnen Aspekte hängen von der individuellen Situation des Netzes sowie der gewählten Umsetzung ab.

4. Fazit

Die dargestellten strategischen Handlungsoptionen für Eigentümer von Telekommunikationsnetzen unterscheiden sich in ihren Ausprägungen und Auswirkungen deutlich voneinander. Eine pauschale Empfehlung, welche Option im jeweiligen Fall die richtige ist, kann nicht gegeben werden. Vielmehr hängt die Wahl massgeblich von der individuellen Ausgangslage des Eigentümers mit ihren personellen, finanziellen und technologischen Herausforderungen ab.

Grundlage für jede strategische Neuausrichtung besteht in der Klarheit über den Zweck des Netzes sowie über die eigenen Erwartungen und Zielsetzungen. Nur wenn diese Faktoren transparent definiert werden, können die einzelnen Optionen sinnvoll bewerten und die Weichen für die Zukunft gestellt werden.

Es empfiehlt sich, die Ausgangslage und in erster Linie die Optimierungsmöglichkeiten des bestehenden Geschäftsmodells sowie die damit verbundenen Herausforderungen systematisch zu analysieren und als Entscheidungsgrundlage aufzubereiten. Falls dies nicht zielführend ist, ist die am besten passende strategische Handlungsoption zu identifizieren. Ebenfalls müssen die weiteren Schritte zur Umsetzung aufbereitet und strukturiert abgearbeitet werden.

Eine abschliessende Beurteilung, welche Option für den jeweiligen Eigentümer in Frage kommt, ist individuell zu klären. Sie erfordert eine sorgfältige Auseinandersetzung mit den spezifischen Rahmenbedingungen und eine realistische Einschätzung der Möglichkeiten und Ziele des Eigentümers.

Verweise

Bildnachweis: Adobe Firefly

(1) Vgl. EVU Partners AG (2023); «Marktstudie zur Erwartungshaltung der alternativen Telekomnetzanbieter»; erhältlich unter www.evupartners.ch.

/www.evupartners.ch/file/1456/Kompass%20See_Blog.jpg)

/www.evupartners.ch/file/274/Iwan-Nussbaumer-q.jpg)

/www.evupartners.ch/file/706/This_way_Vorschau.jpg)

/www.evupartners.ch/file/1054/Telekomstudie_Vorschau.jpg)

/www.evupartners.ch/file/905/glasfasern_Vorschau_mint.jpg)